跨境资源环境全方位人才培养模式探索与实践

成果完成人:何大明、李运刚、王文玲、胡金明、段兴武、冯彦、樊辉、田立德、刘时银、罗贤、武瑞东、陆颖、季漩、李艳波、丁城志

成果完成单位:云南大学

跨境资源环境问题涉及到国家之间利益而变得错综复杂且日益突出,对中国和周边国家的生态安全、地缘安全和环境外交形成巨大挑战,迫切需要培养具备多学科专业知识和实践技能、具有全球视野、国际传播能力和国际竞争力的高层次专业人才。

云南大学地理学科建设具有得天独厚的区位优势,历史悠久,传承有序。学科奉行“厚基础,宽口径,重实践”理念,培养具备扎实学科理论基础和专业技能,创新意识和实践能力强,立足云南,辐射两亚,服务“一带一路”建设的地理学科研后备力量和高级管理及应用型人才。本成果针对跨境资源环境领域高层次专业人才匮乏的现实,以“培养跨境资源环境全方位人才”为目标,以“目标导向,全方位构建培养体系;需求牵引,全过程提升培养质量”为理念,通过完善培养体系(“思政素养+基础知识+专业技能+综合素质”四个维度)、打造国际化教学模式(“国际联合课程+对外培训+访学交流+国际机构实习”)、组建多学科师资队伍(多学科交叉+海外经历+国际知名教授)以及搭建国际联合培养机制和平台(国际科研平台+合作网络),形成了目标清晰、特色鲜明、优势突出、机制创新的跨境资源环境领域应用型人才培养体系,实现了人才培养、科学研究和社会服务“三位一体”的协同效应,为培育跨境资源环境领域高层次人才奠定了良好基础。

成果实施6年来,产生了较大的成效。(1)教学资源得到充实和提升,出版了《国际河流水资源利用与管理》系列教材和专著,建成省级优质课程1门,校级优质课程2门,立项省级案例库建设项目2项。(2)研究生科研创新能力和国际视野得到显著提升,近5年研究生获省优秀硕/博士学位论文13篇,主持省级科研项目21项;发表SCI论文113篇,取得发明专利5项;参加全国性专业技能竞赛获奖1项;24人次在国际会议上做报告,20余人次赴境外学习、交流与实习。(3)师资队伍能力及国际化水平大幅增强,3个教师团队入选省级研究生导师团队,2个教师团队入选校级研究生导师团队;师资队伍中具有海外经历的教师占比达到40%。(4)国际化人才培养取得成效,招收7名南亚东南亚留学生,5名外籍博士后。

一、成果实施背景

跨境资源环境问题突破了国家边界管理约束,敏感而复杂,成为超越国界的多学科难题,对中国和周边国家的生态安全、地缘安全和环境外交形成巨大挑战,迫切需要培养具备多学科专业知识和实践技能、具有全球视野、国际传播能力和国际竞争力的高层次专业人才。目前国内跨境资源环境领域的教学问题突出表现在三个方面:(1)针对跨境资源环境领域的高层次人才培养体系缺乏;(2)学生实践能力欠缺;(3)学生国际化视野不足。以上三个问题导致跨境资源环境领域研究生能力无法满足国家现实需求。

二、成果主要内容

(一) 完善课程体系,从思政素养、基础知识、专业技能、综合素质四个维度形成有机的培养体系。

1、思政素养:针对跨境资源环境领域特点,提炼各门课程中蕴含的思政元素,深化学生对国情、省情及行业现状的认识,促进学生理解学科与国计民生、社会经济可持续发展的关系,增强学生的社会责任感与使命感。

2、基础知识:通过科研反哺教学,将最新的研究成果融入到课程教学,出版专著和打造精品课程。

3、专业技能:强化专业技能培训环节,构建以课程实习、学科竞赛、参与科研课题和行业企业实践的多层次培养体系,培养学生专业技能。

4、综合素质:通过课程教学和实践环节,切实增强学生专业知识水平、科学创新能力、专业实践能力,厚植爱国主义情怀,培养具备全球视野的中国人才。

(二)搭建理论到实践全方位人才培养平台。

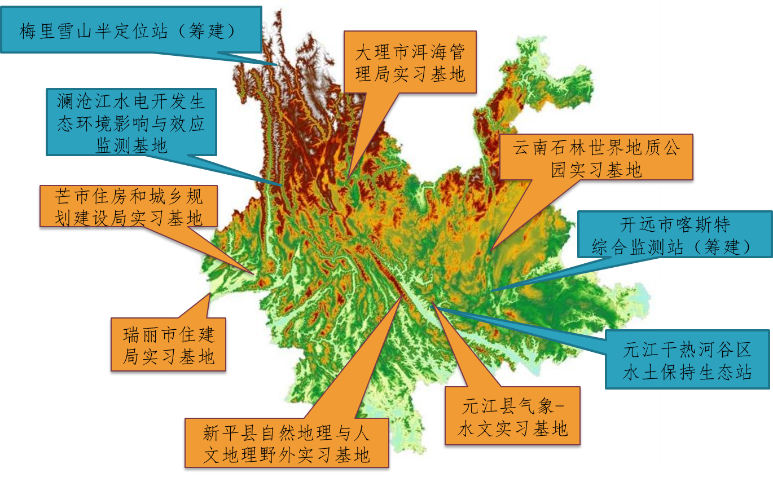

1、依托“云南省国际河流与生态安全重点实验室”和“云南省何大明国际河流研究首席科学家工作室”等科研平台,以及“元江干热河谷水土保持云南省野外科学观测研究站”等4个野外科研基地,联合省内外资源环境领域企事业单位共建10余个实习实践基地,形成全过程人才培养平台,确保学生从理论到实践的全面培养。

2、长期聘请国内高水平机构(如中科院生态环境中心)和资源环境领域企业(如“中电建”、“华能集团”等)的高水平研究人员和技术骨干为合作导师,鼓励学生参与合作导师课题,培养学生应用专业知识解决实际问题的能力。

(三)建立了高水平的国际化培养平台。

1、依托亚洲国际河流中心和云南省国际河流与跨境生态安全重点实验室,共建“水生态科学与工程国际联合研究中心(中加)”以及“中国—尼泊尔地理联合研究中心”,与全球33 个国家/地区的55所大学和科研机构建立了稳定的交流合作网络。

2、发起了“世界跨境水大学研究网络”,是“喜马拉雅大学联盟”创始单位成员,参与了全球网络“全球水伙伴”和“印度河上游研究网络”,长期主办国际河流与跨境生态安全学术年会,跨境水资源科学调控与利益共享学术年会,亚洲国际河流论坛等,为学生提供了访学交流和国际合作机会。

三、成果的创新点与应用推广效果

(一)创新点

1、思政融入教学,夯实国家观念。培养学生解决跨境资源环境问题的能力,首先要树立正确的价值观和国家观念。不仅将思政教育贯穿于课程教学,还通过“理解中国”系列研究生论坛和校外实习基地开展互动式案例教学,以此加深学生对国情、民情和相关政策制度的理解与体悟,提升学生的国家观念,最终达到培养“具备国际视野的中国人才”的目标。

2、探索形成“多维度协同”培养体系与模式。从思政素养、基础知识、专业技能、综合素质四个维度完善培养体系,打造国际联合课程(中美联合水资源课程等)、技能培训(全球治理课程等)、访学交流(国际会议及文化交流等)、国际机构实习(联合国下属机构等)四位一体的国际化教学模式,全方位提升研究生培养质量。

3、整合资源,搭建国际联合培养平台。组建多学科交叉、海外经历及国际知名教授师资队伍,形成以科研平台和合作网络为基础国际联合培养平台(云南省水生态科学与工程国际联合研究中心、中国—尼泊尔地理联合研究中心等),为学生提供多样化科教资源,提升学生国际视野。

(二)推广应用效果

1、研究生科研创新能力得到显著提升。近5年研究生获省优秀硕/博士学位论文13篇,主持省级科研项目21项;发表SCI论文113篇,部分在Earth and Planetary Science Letters等行业顶级期刊,取得发明专利5项。参加全国性专业技能竞赛获奖1项;24人次在国际会议上做报告,20余人次赴境外学习、交流与实习。

2、研究生实现高水平高质量就业。近5年,升学读博的毕业生人数比例保持在15%以上,且逐年递增,主要进入清华大学、中国科学院大学、英国利物浦大学等知名高校攻读博士学位。约45%的毕业生进入政府机构、国有企业和高等院校等单位,如生态环境部、华能集团、中国电建集团、中国人民银行等。

图1 学生创新能力增强

3、学科建设水平稳步提升。云南大学地理学入选“十四五”云南省基础学科提升计划;出版《国际河流水资源利用与管理》系列教材和专著11部;建成省级优质课程1门,立项省级案例库建设项目2项。

4、建成高水平、国际化教师创新团队。国际河流研究团队入选云南省创新团队;“高原山地跨境流域水文过程与生态安全”等3个教师团队入选省级研究生导师团队,2个教师团队入选校级研究生导师团队;新增欧亚科学院院士1人、入选省部级人才18人;师资队伍中具有博士学位达到100%,其中海外经历的教师占比达到40%,6名国际著名学者参与研究生教学。

5、建成多层次国际化人才培养平台。依托云南省国际河流与跨境生态安全重点实验室,建成云南省水生态科学与工程国际联合研究中心、中国—尼泊尔地理联合研究中心、云南省高校高原地表过程与水土资源利用重点实验室、元江干热河谷水土保持云南省野外科研观测研究站等科教平台;作为成员单位加入国家领土主权与海洋权益协同创新中心、国际山地综合发展中心、喜马拉雅大学联盟、湄公河区域湿地研究与培训大学联盟等,形成多层次的国际化人才培养平台。

图2 野外实习基地

图3 多层次国际化人才培养平台

在国务院学位办第七届地理学科评议组工作总结暨地理学科建设会议(2019年)、中国地理学会教育工作委员会暨教育部地理科学类教学指导委员会2022年会上,对本成果的培养模式和特色做法等进行经验推广,办学成果被人民网、云南网、云南日报等权威媒体宣传报道。创建的联合课程模式被大西洋西岸大学联盟、香港中文大学、缅甸曼德勒大学等采用,示范引领作用显著。

图4 成果宣传报道

Copyright © 2004- 2021 云南大学 Yunnan University 滇ICP备12004993号-2